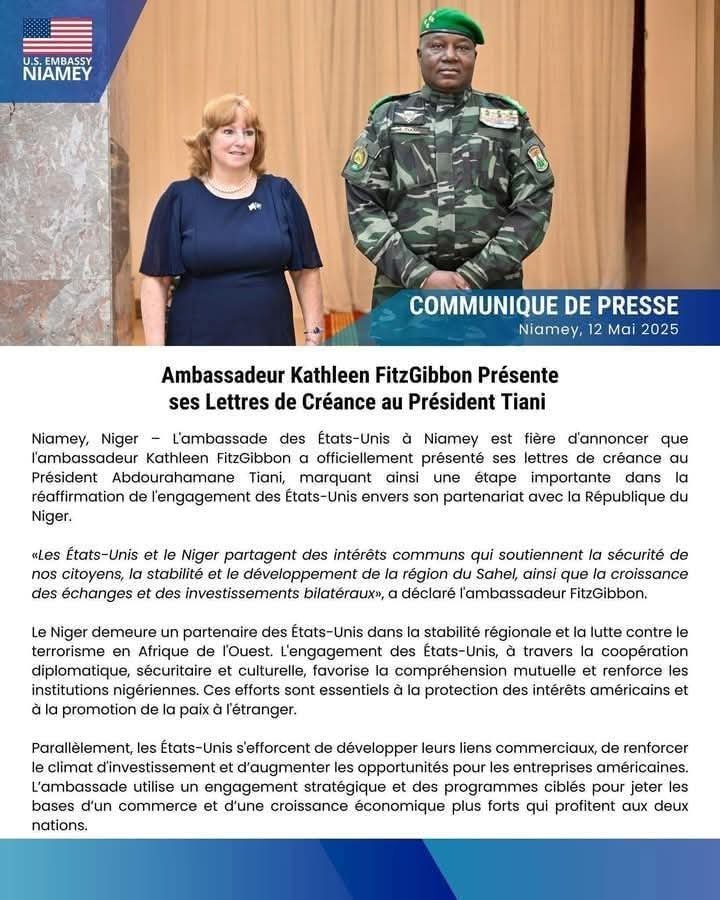

Niamey, mai 2025 , Le régime militaire nigérien, dirigé par le général Abdourahamane Tiani, amorce un tournant diplomatique majeur en reprenant contact avec les États-Unis. Ce geste marque une inflexion stratégique importante, quelques mois seulement après une rupture brutale qui avait conduit à l’expulsion des forces américaines du territoire nigérien.

Tout a commencé en juillet 2023. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, a orchestré un coup d’État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Ce renversement a immédiatement déclenché une vague de condamnations internationales, notamment de la part des États-Unis, qui étaient jusque-là un partenaire clé du Niger en matière de lutte antiterroriste, de soutien militaire et de développement.

Le régime de Tiani, dans une dynamique de rupture avec l’Occident similaire à celle du Mali et du Burkina Faso, a alors rapidement pris ses distances avec ses anciens alliés. En mars 2024, Niamey annonce officiellement la fin de l’accord de coopération militaire avec les États-Unis et exige le retrait des troupes américaines présentes sur les bases stratégiques d’Agadez et de Niamey.

En toile de fond, un discours souverainiste porté par une partie de la population et appuyé par des mouvements panafricanistes : rejet de l’impérialisme occidental, dénonciation de l’ingérence étrangère, et volonté de « reprendre le contrôle » du territoire national. Le pouvoir militaire nigérien s’oriente alors vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Turquie et l’Iran, tout en renforçant son appartenance à l’Alliance des États du Sahel (AES).

Un an plus tard, le contexte a radicalement changé. Le Niger, pays sahélien enclavé, subit de plein fouet les conséquences de son isolement diplomatique. L’insécurité dans les régions frontalières reste préoccupante, les groupes jihadistes continuant leurs incursions meurtrières. Sur le plan économique, les sanctions régionales imposées par la CEDEAO, combinées à la baisse de l’aide internationale, ont fragilisé le tissu socio-économique du pays.

Par ailleurs, les nouveaux partenaires stratégiques du Niger — bien que présents sur le terrain — ne parviennent pas à fournir un soutien logistique, financier et technologique équivalent à celui des anciens alliés occidentaux. La réalité impose désormais des choix moins idéologiques et plus pragmatiques.

C’est dans ce contexte que Niamey, discrètement mais sûrement, entame un processus de réengagement avec les États-Unis. Selon plusieurs sources diplomatiques, des canaux de discussion ont été rouverts afin d’explorer une possible reprise de la coopération sécuritaire, notamment dans le domaine de la surveillance, du renseignement, et du soutien logistique à la lutte antiterroriste.

Cette évolution de posture ne signifie pas un reniement total de la doctrine souverainiste du régime Tiani, mais elle en souligne les limites concrètes. Elle révèle surtout que la souveraineté, pour être durable, ne peut se construire dans l’isolement absolu. Elle doit s’accompagner de stratégies intelligentes de partenariat, basées sur les intérêts mutuels et le respect de la dignité des États africains.

En rouvrant la voie au dialogue avec Washington, Niamey montre que la gouvernance militaire, si elle veut maintenir la stabilité, doit composer avec des réalités géopolitiques complexes. Ce revirement illustre bien ce que les diplomates appellent le « réalisme stratégique » : entre idéaux et contraintes, le Niger tente de retrouver un équilibre.

Le général Tiani, après avoir tourné le dos aux États-Unis dans un élan de rupture politique, est aujourd’hui contraint de revoir ses positions. Entre crise sécuritaire persistante, isolement économique et pression régionale, le pouvoir nigérien mesure l’importance d’un partenariat stratégique avec les Américains. L’histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où, entre idéologie et responsabilité, le pragmatisme a fini par l’emporter.